天然砥石の中でも、採掘がすでに終わってしまったため、市場での流通が極端に少ない“幻の砥石”と呼ばれる存在があります。そのひとつが、京都・梅ヶ畑に眠る「大突(おおづく)」の砥石です。今回は、この大突の中でも特に希少な「白巣板」「巣なし本巣板」「敷戸前(グレー系・超硬口)」の三本を使い、白一鋼の切付牛刀を仕上げた研ぎの実録とともに、大突という地に宿る砥石文化の奥深さをご紹介します。

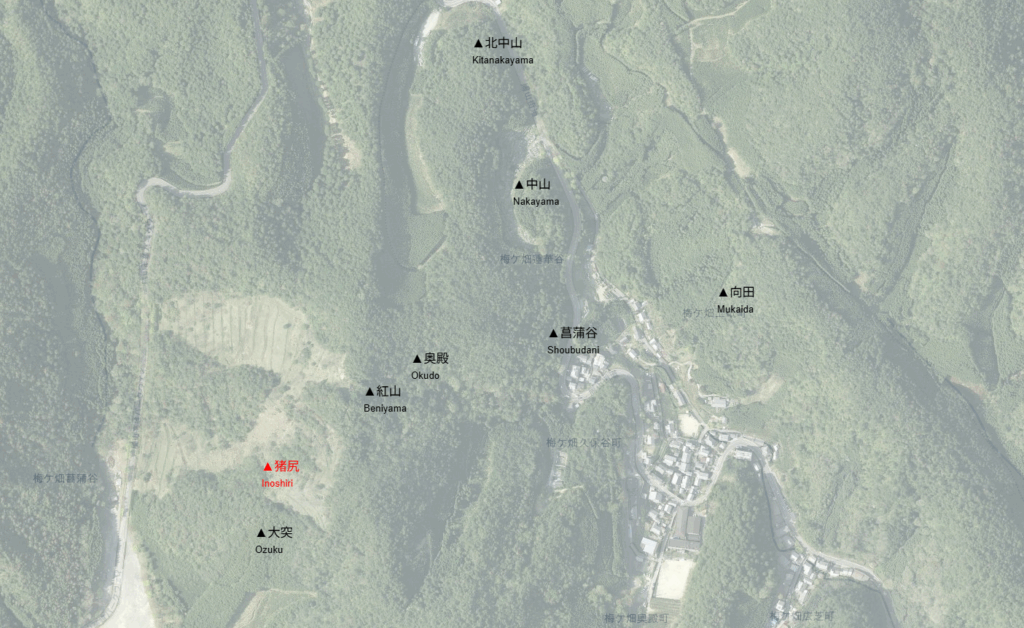

大突という地名とその由来について

「大突(おおづく)」という地名は、京都市右京区梅ヶ畑の一部に残る旧地名とされ、砥石山のひとつとして知られています。「大突」という読みは地元でも「おおづく」と読まれており、その語源ははっきりしていないものの、山の突き出た形状や尾根の地形を表す「突(づく)」に由来する可能性があると考えられます。

なお、同じ「突」の字を用いる小字名は全国的にも見られ、古来より山間部の地形を表す語として使われてきたことが分かります。

砥石産地としての大突は、中山や奥殿と並んで語られることは少ないですが、明治から大正期にかけての研師や職人の間では、「大突の砥石は非常に硬くて切れが良い」「曇りよりも光沢とエッジが優れている」と語られていたという記録があります。

大突産の砥石に関する記録は極めて少なく、特定の文献に明確な記述があるかどうかは現在調査中です。ただし、戦前の研師の証言や古い採掘地図などから、奥殿の西側に位置する谷筋から硬口の砥石が採れたという伝承は複数存在しています。

また、昭和初期の天然砥石商による古地図にも、大突の採掘場が「奥殿之西、大突谷之辺」として記されており、狭い範囲に良質な石が眠っていたことがうかがえます。

このように、大突という地名とその砥石は、決して中山や奥殿に劣るものではなく、地味ながらも確かな存在感を持った名砥のひとつであると言えるでしょう。

大突・中山・奥殿──三大銘砥の性格

京都・梅ヶ畑には、日本を代表する仕上げ砥石の名産地が集中しています。なかでも「中山」「奥殿」「大突」の三つは、同じ地質帯に属しながら、それぞれに異なる個性を持った砥石を産出します。

| 産地 | 主な地層 | 特徴 | 代表的な砥石 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 中山 | 本口成り/敷戸前など | バリエーションが豊富。硬口から曇り系まで多彩 | 中山巣板、中山戸前、水浅葱など | 加藤鉱山由来。最も種類が多く知名度も高い |

| 奥殿 | 本口成り | 研磨力が高く反応が早い。やや泥多め | 奥殿巣板、羽二重 | 曇りの出が早く、研ぎ感は軽快 |

| 大突 | 本口成り・敷戸前(推定) | 粒子が細かく硬め。泥少なめ。刃先の仕上がりがシャープ | 白巣板、巣なし本巣板、グレー系の敷戸前 | 採掘終了済みで現存品のみ。実用品として優秀 |

これらはどれも「使ってこそ真価を発揮する」砥石たちです。特に大突は、入手機会が限られるなかで、性能の確かさと希少性の両立が魅力です。

研ぎレビュー:白一切付牛刀を大突三本で研ぐ

今回の研ぎレビューでは、「堺一文字光秀 白一鋼 切付牛刀」を使用し、以下の順で仕上げました。

刃の黒幕1000 → ロックスター4000 → 大突 白巣板 → 大突 巣なし本巣板 → 大突 敷戸前(超硬)

普段レビューは標準的な白二という鋼材でレビューすることが多いのですが、同じ白鋼でももう少し炭素の含有量が多いので、白二に比べると、硬めで、そのかわり長切れします。研ぎやすは、白二に比べると硬さの分、ちょっと手間がかかります。大突という硬めに強い印象があるので、今回は白一でテストしてみます。

刃の黒幕1000(成形・下地)

刃線の整形と切刃の面出しには、刃の黒幕1000番を使用。白一鋼は硬く研ぎにくいという印象がありますが、この段階での反応は素直で、面を整えるには十分な研磨力がありました。さすが万能選手です。

ロックスター4000(下地調整)

次にロックスター4000で表面の研ぎ傷をなだらかに均し、天然砥石へスムーズに移行できる下地を作成しました。人工砥石としてはやや硬めで、表面の平滑性を高めるのに効果的でした。ロックスターの中では、特にこの4000がお気に入りです。

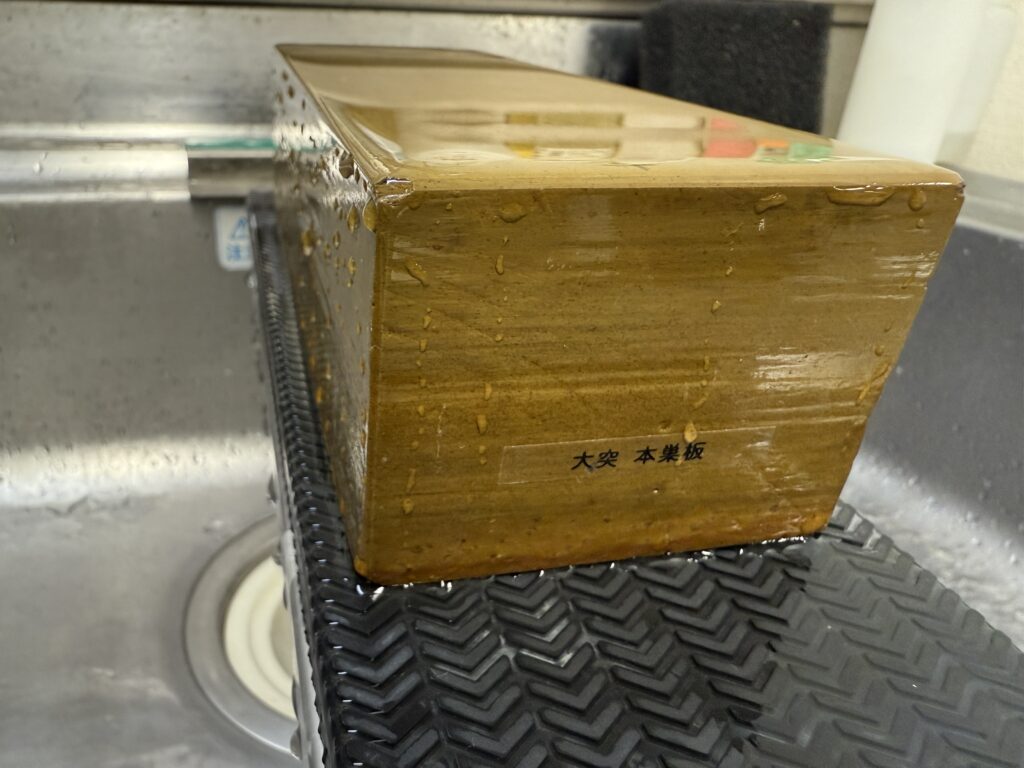

大突 白巣板(曇り仕上げ)

切刃の仕上げには、大突 白巣板(墨流し模様)。大突といえば、グレー系の硬口の砥石が一番目につくかもしれませんが、希少は巣板系です。やや柔らかめで吸い付きのある研ぎ感があり、刃と砥石が一体化するような滑走感が得られました。曇りがきれいに現れ、地金の表情が引き立つ美しい仕上がりに。

大突 巣なし本巣板(整形・光沢仕上げ)

ここからは多分に自己満足の世界です。白巣板の墨流しでも味わいのある曇りなのですが、ここは大突ならではの、光沢のある(といっても人造砥石のキラキラとはまた異なる品のある光沢です)、巣なしの本巣板で、切刃全体の平滑性をさらに高めるために使用。泥の出は少ないものの、研磨感はしっかりあり、刃先の整形と光沢仕上げが同時に行える非常に優秀な砥石です。懇意にさせていただいている販売元様の情報によると、

(左側が、今回の巣なし本巣板、右側が、白巣板墨流しの皮です)

砥石ノコの切れ味があまり良くないように見える事と、細かいノコ跡が風化して大きなうねりのように見えます。と言う事は、江戸末期から明治初期と言う事で良いかと思います。大突の本巣板は日本全国の砥石屋さんを回っても目にすることはありません。江戸時代に全て取りつくされた原石です。

大突 敷戸前(小刃付け・最終仕上げ)

最後に、THE大突といった感じの、超硬質のグレー系大突砥石で小刃を付けて研ぎ上げます。泥はほぼ出ず、摩擦感が強いため、エッジにだけしっかり当てる必要があります。白一鋼の刃先にも負けず、明確な切れ味と抜け感を生む仕上げになりました。

まとめ

今回使用した大突の3本は、それぞれ異なる役割を持ちつつ、連携して刃物を完成に導いてくれる砥石たちでした。

| 名称 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 白巣板 | 曇り出し・地金の仕上げ | 柔らかめ、砥泥多め、曇りが美しい |

| 巣なし本巣板 | 面整え・光沢仕上げ | 中硬〜硬口、反応が安定、研ぎムラが出にくい |

| 敷戸前(超硬) | 小刃付け・刃先調整 | 超硬口、泥ほぼ出ず、精密なエッジ作成に最適 |

このような天然砥石による積層的な研ぎは、道具の性能を引き出すだけでなく、使い手の感性にも深く作用する“対話の時間”だと感じさせてくれます。

今後も大突砥石のさらなる活用や、産地ごとの個性を活かした研ぎを探求していきたいと思います。