日本の天然砥石の中でも「王様」と称される中山砥石。その圧倒的な研ぎ味と仕上がりの美しさは、今や世界中の刃物愛好家や研師たちの憧れとなっています。しかし、その背景には、ただの石以上の「歴史」と「流通」の物語が存在します。この記事では、現在では閉山となった中山鉱山(通称:加藤鉱山)と、あの有名な「マルカ」ラベルにまつわるエピソードを中心に、中山砥石がどのように流通し、価値を高めていったのかをひも解いていきます。

中山砥石とは何か?

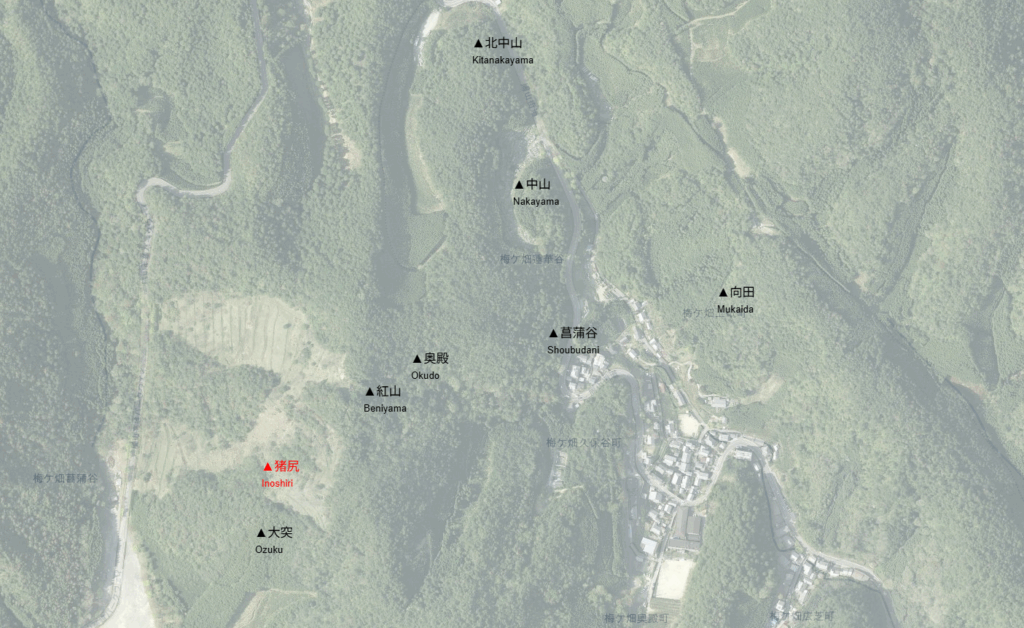

中山とは、京都市右京区梅ヶ畑の西方に位置する砥石産地の名前です。標高およそ200メートルの中山丘陵からは、巣板、戸前、水浅葱、白浅葱、車口、合さなど、数多くの層が採掘されており、粒度の細かさ・研ぎ感の滑らかさ・仕上がりの美しさで他の産地とは一線を画しています。現在では採掘が行われていないため、すべてが「掘り出された在庫」か「古物」となっており、希少性と価値は年々高まっています。

中山鉱山=加藤鉱山?

中山砥石の鉱区を実際に所有していたのは「加藤鉱山」または「加藤家」と呼ばれる一族です。明治から昭和にかけて、数代にわたって中山の砥石層を管理・採掘してきました。法人化されていた時期もあり、「加藤鉱山株式会社」や「加藤商店」の名が登記簿に記録されています。この加藤家は、中山における最も正統な採掘権者であり、特に戦前・戦後を通じて、高品質な砥石を安定して供給していたことで知られています。中山をはじめ、奥殿(おくど)、大突(おおづく)などのエリアは、梅ヶ畑(京都市右京区)とよばれる行政エリアです。古い文献では、梅ヶ畑は、平安時代から存在している古い集落です。鎌倉時代に入り、刀剣の隆盛とともにこの砥石の名産地であったこの辺を佐藤さん、鈴木さんが所有することはなく、荘園時代は、寺社領、幕府時代は、こんな大事なエリアなので、直轄領(幕府が直接管理する土地)だったようです。明治維新を期に、民間に払い下げられる中で、どうゆう経緯か不明ですが、いわゆる加藤家の所有になったようです。

加藤家そのものは、あまり資料が見つからず、武家ではないようでした。おそらく京都市内の地主系、商人系の家系で、明治以降に山林を取得し、採掘事業を展開したと思われます。ざっとまとめると以下のような感じです。

中山砥石の所有と流通

| 時代 | 所有者・管理者 | 備考 |

|---|---|---|

| 江戸時代 | 幕府または寺社領 | 採掘は許可制。御用砥の管理あり。 |

| 明治~昭和初期 | 地主層・新興商人(加藤家など) | 地租改正により民間所有へ。採掘が活発化。 |

| 昭和中期~後期 | 加藤鉱山+契約採掘者+5人組販売店 | 畑中砥石店などが販売を担う体制に。 |

「マルカ」とは誰なのか?

中山砥石を語るうえで欠かせないのが、「マルカ印」の存在です。砥石の側面に焼印で「丸にカ」のマークが押されたものは、通称「マルカ中山」と呼ばれ、プロの研師からも特別な信頼を集めています。この「マルカ」は、京都市内の本間砥石店(本間家)という問屋が扱っていたブランドであり、加藤鉱山との関係が非常に深かったとされています。

この本間家というのもよくでてきますが、調べた範囲では、鉱山そのものの所有者ではなく、中山砥石の流通を担う問屋として加藤鉱山とつながりがあったと思われます。一説には、加藤家と鉱山を共同所有しているとかの話もありましたが、今のところ、登記簿上、そのような資料は見つかりませんでした。本間家は採掘権は持たず、あくまで加藤家が採掘した砥石の中から「選りすぐり」を仕入れ、自社の目利きで選別し、マルカ印を押して出荷していました。選別基準が非常に厳しかったため、「マルカ=外れがない」というイメージが定着し、ブランド化に成功したといえます。丸に加藤鉱山のカでマルカです。

なぜ「マルカ中山」が特別になったのか?

天然砥石は、同じ山から採れるものであっても品質に大きなバラつきがあります。層の違い、水分の含有量、巣の有無、研磨力の出方など、すべてが「天然」であるがゆえの個体差です。そのため、「マルカ」という焼印は、信頼できる目利きが選んだ証として機能してきました。現在でも、中古市場で状態のよいマルカ中山は100万円を超えることも多くあります。

「畑中砥石(Hatanaka)」とは、京都市内の畑中商店が販売していた天然砥石ブランドのひとつで、昭和中期には中山産を中心とした高品質な砥石を扱っていました。「HATANAKA」ロゴ入りラベルの中山砥石は今なお高額で取引されることがあります。

「正本山砥石」という表記も見られますが、これは「加藤鉱山の中山砥石であることを示すための表現」であって、焼印やラベルの形式は一定ではありません。近年では信頼性にばらつきがあり、慎重な判断が求められます。

ブランドの比較をまとめると以下のようになります:

| ブランド名 | 意味合い | 出所 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| マルカ中山 | 本間家選別の中山砥石 | 加藤鉱山 × 本間砥石店 | 厳選品、焼印あり |

| 畑中砥石 | 畑中商店選別の中山中心 | 加藤鉱山中心(他含む) | 実用重視、プロ向け |

| 正本山砥石 | 「正統な本山」表記のブランド | 一部は中山、他もあり | 曖昧、注意が必要 |

純真正本山って何?

梅ヶ畑エリアの砥石に、よく「純真正本山」というラベルが印字された砥石も希少価値があり、高値で取引されています。中には多分にあとから、雑にスタンプを押したような偽物が多いのもこの砥石業界のあるあるです。「純真正本山」は、読み方としては以下のようになります:

じゅんしんせいほんざんそれぞれの漢字の読みは:

純(じゅん)

真正(しんせい)

本山(ほんざん)

とよみます。意味合いとしては、「純粋で本物の、本山(=中山)砥石であること」を強調する商標名です。特に戦後、畑中砥石店がこの商標を登録して、「加藤礦山産の正統な中山砥石である」という品質保証の意味を込めて使っていたとされます。中山砥石に押されている「丸の中にカ(マルカ)」と並んで、「純真正本山」の焼き印やシールがあると、信頼の証とされていました。歴史的背景も深くて、面白いですよね。

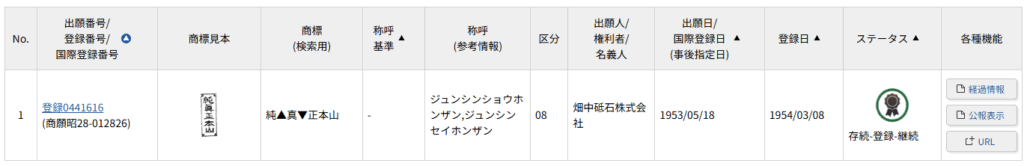

登録商標も確認しました。

商標情報(「純真正本山」)

商標(登録名):純真正本山

商標出願人 / 権利者:畑中砥石株式会社

出願日:1953年5月18日(昭和28年)

登録日:1954年3月8日(昭和29年)

登録番号:登録0441616(商願昭28-012826)

称呼(読み方):ジョンシンショウホンザン、ジュンシンセイホンザン

区分:08類(刃物や工具など)

ステータス:存続・登録・継続

戦後の中山砥石市場で「正統性」を示すために畑中砥石が登録したもので、マルカ印+純真正本山は「中山砥石の信頼の証」として使われてきた背景が、この登録で裏付けられています。ちなみに、現在でもこの商標が「存続中」となっているのが興味深いですね。畑中砥石株式会社が現存するかどうかは別として、商標権自体は失効していないということです。

砥取家が扱う中山砥石の出所と特徴

現在中山砥石を入手しようとしたら、砥取家、といしや、ほんまもん、御吉兆等の専門業者があります。ヤフオクやメリカリでもよく売られていますが、本当に偽物も多いので、はじめて手にしてみたいと思われた方は、やはり砥石専門業者から購入されることをおすすめします。

丸尾山の天然砥石で有名な砥取家は本来、亀岡の丸尾山砥石を中心に採掘・販売している業者ですが、近年では中山をはじめとする「東もの」砥石も積極的に取り扱っています。

西ものの代表のような砥取家で、中山を扱うようになった経緯で、特に有力なのは、かつて閉業した畑中商店が保管していた中山・奥殿などの原石や在庫品を、砥取家がまとめて買い取ったという説です。砥取家が販売する中山砥石には、古いラベル跡や手彫り文字、箱入りのデッドストックらしき特徴があり、この説を裏付けているのではないでしょうか。

砥取家中山とマルカ中山の比較

| 観点 | マルカ中山 | 砥取家中山 |

| 出所 | 加藤鉱山 × 本間砥石店 | 原石買い取り品 or 旧在庫再整形 |

| 焼印 | ○に加(丸に加藤)焼印あり | 焼印なし or 独自に別誂品ラベル |

| ラベル | 和紙/金箔/赤青など多様 | 基本なし。ラベル跡が残ることも |

| 選別 | 厳格な目利きによる選別 | 実用に足る品質を重視した整形販売 |

| ターゲット層 | コレクター/プロ研師 | 実用重視の研師や愛好家 |

まとめ

中山砥石の価値は、単なる研磨力や見た目だけでは語れません。誰が掘り、誰が選び、どのように流通してきたか──その背景にこそ、文化としての価値が宿っているのです。砥石に触れるとは、道具の文化と歴史に触れること。ラベルや焼印の奥にある物語を知ることで、一本の石の重みがさらに深く感じられるはずです。とここまで、中山にまつわるラベル・ブランドの話をしてきましたが、コレクションとかでなく、実用で道具として使用するのであれば、マルカ等のブランドに惑わさられるのではなく、自分の研ぎたい包丁の鋼材、どのようなイメージで包丁をしあげたいかによって、天然砥石は選ぶべきであって、世の中には、マルカ以外にもたくさんおもしろい砥石が存在しています。そのような自分にとっての1本の砥石をみつける旅もまた素敵なことかなと思い、結びとします。