1.月の輪砥石とは?

「月の輪(つきのわ)」の砥石は、京都府の愛宕山系の一部に属する比較的マイナー(採掘量が少ないため、流通が非常に少ないという意味)な天然砥石産地で、知る人ぞ知る存在ですが、非常に個性的な特徴を持っています。地層のカテゴリ的には、中石成り(ちゅういしなり)です。地層の分類については、こちらの記事も参照ください。愛宕山が天然砥石の東ものと西ものの分岐点となっており、愛宕山のふもと月の輪寺の奥から産出されていたそうです。なので、月の輪というのは砥石山というよりは、月の輪寺とう寺名からの由来のようです。月の輪の不動尊からの不動、赤ピン層のような赤みを帯びた地色から、赤不動と呼ばれています。

2.月の輪砥石の特徴

見た目:灰色がかった地色に、黒いスジや点、渦巻き模様(「輪」)のような模様が入ることがある。

硬さ:中硬〜やや軟らかめ(個体差あり)

粒度:中砥〜中仕上げに分類されることが多い

研ぎ感:ややザラついた感触があり、刃への食いつきが良い

もともと、刀剣用の仕上げとして研ぎ傷を消したりするのに使われいたそうです。

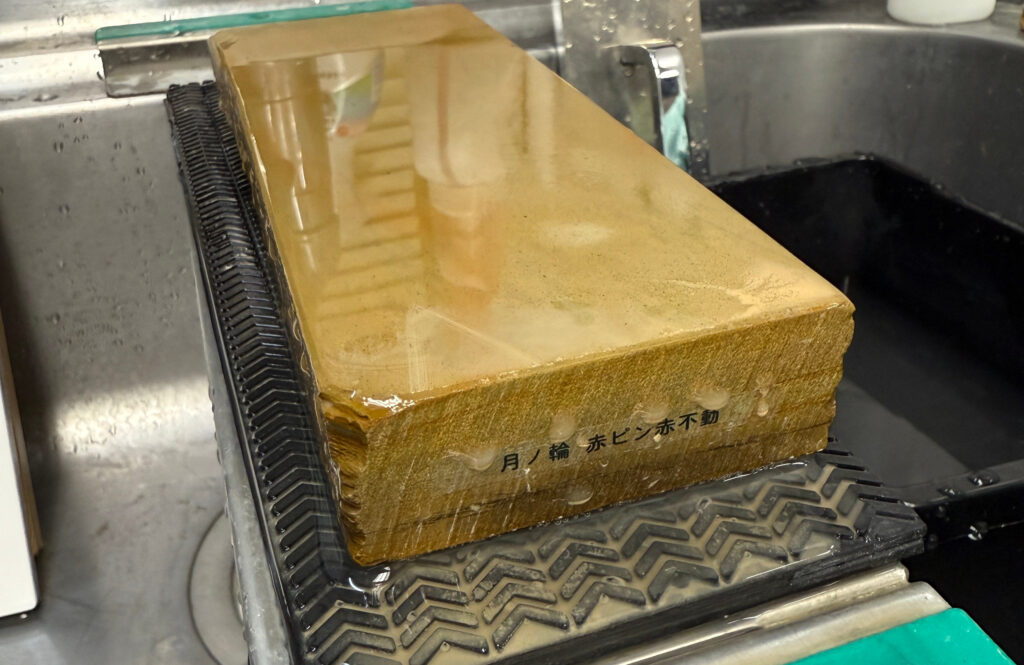

3.月の輪の赤不動

月の輪は、中石成りの地層カテゴリなので、本石成りのように、赤ピン(表層近くの層)という概念はないですが、そもそもこの3分類も大まかにいうとぐらいで、それぞれの砥石山で必ずしも、各地層カテゴリごとに層がなりたっているわけでもないので、月の輪砥石の赤ピンというのを目くじらを立てて否定する必要はないですが、本石成りの赤ピン層の特性に近い性質があるというレアな砥石です。赤ピン層に近い性質をもった月の輪砥石ということで、月の輪赤不動という名前は、多分にブランド的な名前だと思います。

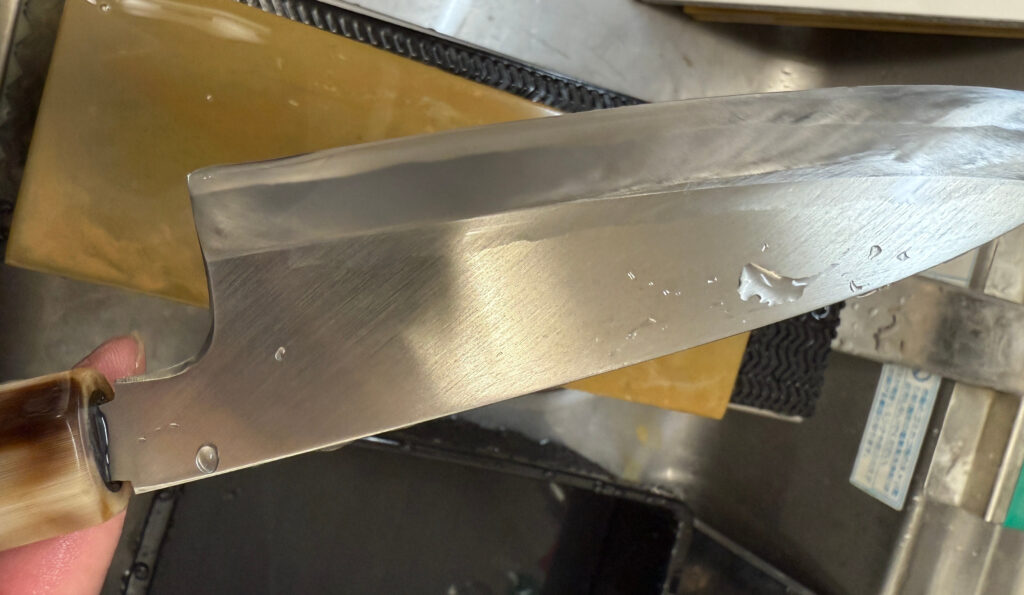

4.研ぎ感の不思議

砥石の硬さというのは、多分に相対的なものです。例えば中山の戸前層の砥石と比べたら、研ぎ感は柔らかいです。ただし、丸尾山の白巣板のように包丁の鋼材だけでどんどん研げるというほど柔らかくはないです。今回の記事では、白二鋼の舟行包丁(出刃ほど分厚くないですが、日常使いの魚をさばくには厚みが薄い分とても扱いやすい包丁です)を試しに使っています。白二でも、そのままでは滑る感じがあるので、アトマや研承の細目で少し目を起こしてから、ゆっくりゆっくり砥粒を育てるようなイメージで研ぐとうまくいくことが多いです。研ぎに関しては素人同然なので、研ぎの写真については、温かい目でお願いします。

・刃の黒幕1000である程度の形作り

‐大好きな人造砥石ですが、1000なりの研ぎ傷は残ります。

・次に同じシャプトンのロックスター4000に移行。

‐1000の研ぎ傷は消え、少し目の細かい傷になります。

・ここから月の輪赤不動の出番です。

‐舟行の下半分(アゴ近く)が月の輪赤不動で研いだものです。

合わせの包丁であれば、軟鉄が浮かび上がり、鏡面のような仕上がりになっています。砥粒は、柔らかめの砥石の色をしていますが、仕上がりは鏡面っぽくなるという何とも不思議な砥石です。

一般的な砥石

●柔らかめの砥石→曇る傾向

●硬めの砥石→鏡面傾向

とても不思議な砥石ですが、とても使いやすく好きな砥石の一つです。小刃をつけたいときは、求める刃先にもよりますが、よりシャープな切れ味を求めたい場合は、浅葱系の砥石で小刃をつけてもいいですし、滑らかな切れ味を求める場合、この月の輪でそのまま小刃をつけても実用上全然問題ありません。

まとめ

●外観特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地色 | 赤みを帯びた茶褐色〜ピンクがかった淡赤色系。美しい色調で装飾性も高い。 |

| 模様 | 斑点や細かなスジが入ることもあり、見た目に個体差がある。 |

| 硬さ | 中硬〜やや硬め(個体により差があるが、粘りがあり割れにくいものが多い)。 |

| 粒度感 | 緻密。砥粒が細かく、肌に吸い付くような研ぎ感がある。 |

●研ぎ感

研ぎ感:しっとりとした粘性のある研ぎ心地で、引っかかりがなく、滑らか。

傷の入り方:細かい傷が入りにくく、研ぎ目は非常に美しく仕上がる。

仕上がり:地金と刃金のコントラストがしっかり出る。鋼の地肌を滑らかに整える。

●適した用途

仕上げ用砥石:鋼材(白一・白二・青二など)の最終仕上げに向いている。

包丁・鉋など:鋭さと美しさの両立が求められる工具に最適。

相性の良い鋼材:白紙系・青紙系に非常に良く合う。ハガネでの使用が特におすすめ。