小鳥砥との出会い

天然砥石愛好家なら誰もが一度は耳にする銘砥「小鳥砥(おどりと)」。今回縁あって、希少な小鳥砥を入手できましたので、使って、白二鋼の水本焼きムキモノ包丁を研ぎ感をレビューしてみようと思います。

小鳥砥とは何か?──名前の由来と採掘者

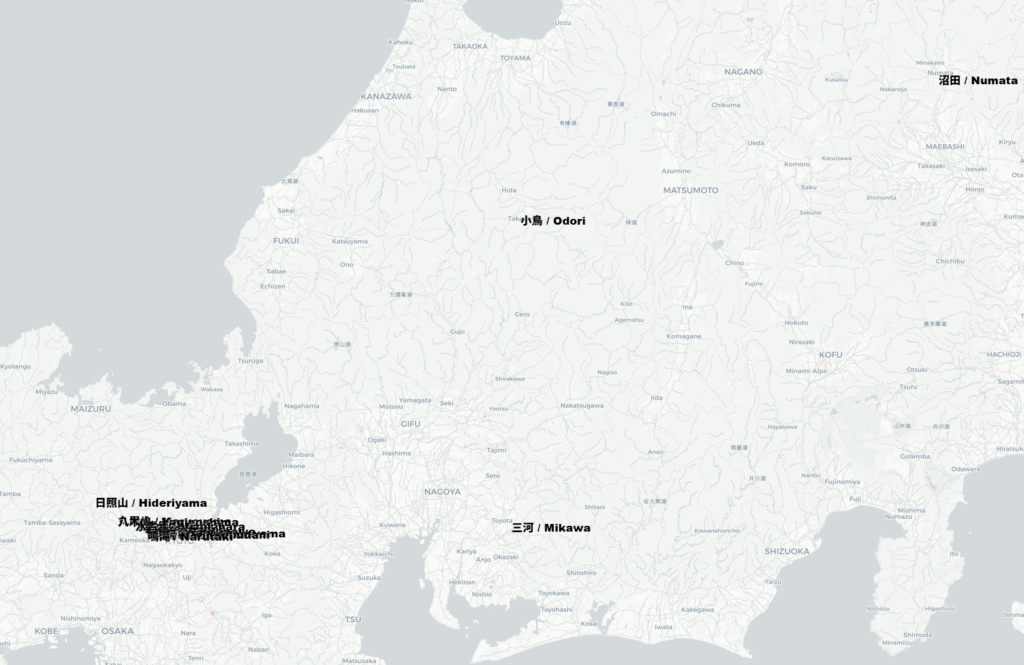

「小鳥砥」は岐阜県高山市周辺で採掘されていた天然砥石で、山本砥石店の店主・山本氏によって流通していたものです。かつて磁器の原料を採掘していた坑道から発見されたもので、理髪用カミソリの中砥として一部で高い評価を得ていたそうです。

写真を見る感じ、三河の縞模様の入った名倉にもよく似ていますが、地層帯としては三河から岐阜高山までつながっているのかも知れませんが、産地と性質が三河とは若干異なる感じです。

「ことり」と書いて「おどり」と読みます。

名前の由来には諸説ありますが、現時点ではよくわかりませんでした。もし詳細わかったら、追記します。地元の方言や地域の地名に由来する可能性があるのではと思っています。

採掘者の山本氏は落盤事故に後現場に戻ることができなかったそうです。他界されているようで、現在、小鳥砥は市場にほぼ流通せず、まさに幻の砥石と呼ぶにふさわしい存在となっています。本当に砥石の採掘は事故と隣り合わせなのだなとつくづく思います。但馬砥石で有名な但馬も落盤事故で閉山になったと聞きます。

改めて採掘者の方の命がけの作業で我々は便利な道具を使わせていただいているということを思わずにはいられません。

特徴と三河砥石との比較

以下は、あくまでも自分がもっている小鳥砥、三河砥石、沼田砥石のとの比較になります。同じ砥石でも層によって、また性格が異なる点はご留意ください。

小鳥砥は、一見すると三河白や名倉砥に似た外観を持っていますが、その性能は一線を画します。中砥に分類されるにもかかわらず、粒度は非常に細かく、超微粒子であることが大きな特徴です。

三河砥石が比較的柔らかく、泥を出しながら包容力のある研ぎ味であるのに対し、小鳥砥はより硬質でエッジの立ち上がりが早く、仕上げ砥とのつなぎに非常に適しています。特に、鋼材の目立て跡やセラミック砥石の粗れを効果的に消す能力に優れており、研ぎ跡を消しながらも切れ味を鈍らせないという絶妙なバランスを持っています。

沼田砥石との比較においても、小鳥砥はより粒度が均一で硬く、より微細な仕上がりを得られます。沼田砥がやや粘り気のある泥を出すのに対し、小鳥砥は泥が出にくいが、その分エッジが立ちやすく、刃線がクリアに整う印象です。三河砥が包容力、小鳥砥が精密さ、沼田砥が柔軟さという特徴で棲み分けができる印象です。

実践レビュー:白二水本焼きムキモノ包丁への使用

今回使用した刃物は、白二鋼の水本焼きムキモノ包丁。切刃が広く、仕上げの段階での研ぎ跡処理が品質に直結するため、研ぎの各工程には慎重を要しました。

研ぎの流れは以下の通りです:

1.荒砥:貝印の旬220番(焼結ダイヤ)でエクボ処理

2.中荒砥:超セラ600番で切刃全体の整地

—今回は本刃付を兼ねていたので、荒砥からスタートしましたが、通常のメンテナンスであれば以下からスタートを想定します—

3.中砥:刃の黒幕1000番で目立ての均一化

4.中仕上げ砥:小鳥砥で傷消しと天然砥へのつなぎ

5.仕上げ砥①:丸尾山青巣板(やや硬め)で刃を整える

6.仕上げ砥②:中山巣板(やや軟)でさらなる均し

7.刃付け:奥殿羽二重で鋭利さと艶を両立

小鳥砥の役割は特に第4工程で重要です。刃の黒幕1000番で整えた後に小鳥砥を使用することで、微細な研ぎ傷を取りつつ、天然砥石の泥の乗りを良くする「つなぎ」として完璧な機能を発揮しました。

焼結ダイヤ220→超セラ600→刃の黒幕1000をあてた跡

小鳥砥をあてたところは、上半分のみになります。実際の刃面は、艶やかな鏡面というよりも、滑らかで均一なサテン調の美しい反射を見せ、天然仕上げ砥に入るための理想的な状態を作り出してくれました。研ぎ汁は薄灰色です。

小鳥砥の希少性と歴史的背景

小鳥砥の採掘地は、もともと陶磁器の原料となる粘土鉱物を掘る目的で開かれた坑道だったそうです。その地層中から偶然に発見された砥石層は、ごく薄く限定されたもので、継続的な採掘に適さない状況だったと考えられています。加えて、山本氏が個人で掘り出していたため、大規模な流通には乗らず、ほとんどが地元や知人への販売に留まっていたようです。

さらに落盤事故により採掘活動は終了し、現在では残された在庫のみが市場にわずかに出回っている状況です。石質のバラつきも大きく、良質なものは全体の中でも極めて少ないため、目の細かい個体は特に高値で取引されます。

加えて、小鳥砥はJIS規格の粒度分類が不可能なほど自然由来のばらつきがあり、それが逆に一点物としての価値を高めています。こうした背景から、小鳥砥は単なる砥石ではなく、「信念をもった職人の手掘り砥石」として、コレクターズアイテムとしての側面も強く持っています。実用上、1000番の傷消しおよび天然砥石への移行という意味では、三河砥石、会津砥石、五十嵐砥石、風間砥石等で、代用は可能です。ただし、個人的に小鳥砥の性能および見た目の美しさについつい魅入ってしまいます。

まとめ

天然砥石の世界は、単なる道具としての性能を超え、歴史や職人の物語が刻まれています。小鳥砥もその一つ。研ぎの中で山本氏の手掘りによる仕事を感じるたび、道具と向き合う喜びを再確認させられました。

このブログが、小鳥砥や天然砥石に興味を持つ方々にとって、有用な記録・資料となることを願っています。