京都・梅ヶ畑。この地には、かつて日本を代表する天然砥石の鉱山が密集していました。中山、奥殿、北山、紅山、向田──これらの名前は今も砥石ファンの間で語り継がれていますが、その中でもひときわ神秘的で、情報の少ない鉱山があります。それが「猪尻山(いのしりやま)」です。私は、正直、猪尻山という鉱山の存在を知りませんでした。御縁をいただいた天然砥石館の田中館長の説明を引用します。

猪尻山について、京都梅ケ畑で採掘されていた砥石になります。鉱脈としては、向田を起点に、中山、北中山、猪尻山、紅山とつながっております。現在は閉山しており、採掘坑は埋没しており、住宅がすぐそばまで建てられており今後の採掘は難しいエリアかと存じます。すでに散逸しておりこのサイズ感ではなかなか出会えない希少な石になります。

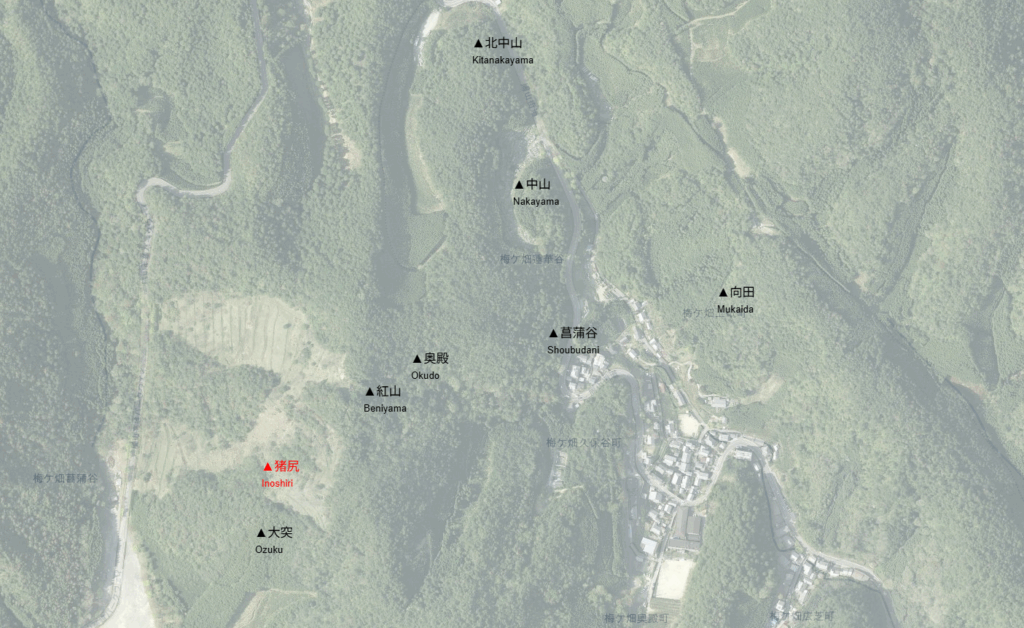

猪尻山とはどの辺?

鉱脈としては、向田を起点に、中山、北中山、猪尻山、紅山とつながっております。

位置関係が今ひとつわからなかったので、田中館長の言葉をベースに各鉱山の緯度と経度をだいたいではありますが、調べて、Pythonで国土地理院のマップに埋め込んで地図をHTMLで出力しました。猪尻山を赤字にしてみました。

猪尻山は中山鉱山のすぐ南に位置し、鉱脈としては中山、北中山、猪尻山、紅山へと続く「本口成り」とされる高品質な堆積層の一部です。つまり、巣板や戸前、八枚などに代表される精緻な砥粒を持つ層と地質的に同系列ということになるかと思います。

猪尻山砥石の外観──トロ皮、黄褐色、絹のような流れ模様

自分が最初の持ち手になったら、まずかかないであろうセンスの油性でかかれた京都猪尻山産。趣味ではないですが、なんか最近、この昭和臭漂う文字すら可愛らしく思えてきました。

表面は薄い黄土色を基調とし、わずかに赤みがかる部分も見えます。目立った巣やスジはなく、均質な砥粒が詰まっていることがわかります。研ぎ面には絹のような曇り模様が流れ、光を受けると淡く揺らぐ美しい地肌が見えます。側面や裏面には、赤茶色のトロ皮がしっかりと残っており、その質感は中山の戸前系統の砥石と酷似しています。特に「天井戸前色物」と呼ばれる砥石に近い印象を受けました。

実際に研いでみる──1000番、青巣板、そして猪尻山へ

今回は、研ぎの工程として以下の順序を採用しました。使用した包丁は「酔心の舟行」、鋼材は白紙二号(白二)です。

- 刃の黒幕 1000番(成形と傷消し)

- 丸尾山の青巣板(中仕上げ)

- 猪尻山砥石(最終仕上げ)

刃の黒幕1000でだいたいの形作り

丸尾山の青巣板で、1000番の傷を消します。少し暗めですが、いい曇り加減です。青巣板は本当に好きな砥石です。

猪尻山砥石で最終仕上げ。写真だとわかりづらいですが、青巣板より明るめに曇ります。鏡面という感じではないですが、明るめの曇り(半鏡面に近い)で好きな仕上がりです。

猪尻山の砥石に水をかけると、瞬時に水がなじみ、砥面にほんのりとした濃淡の表情が浮かびます。軽く撫でるように刃を当てると、スッと吸いつき、しかし抵抗はほとんど感じません。刃を滑らせるたびに、砥粒が静かに鋼と地金を撫でていくような感触です。砥泥はほとんど出ません。より正確には「出すぎない」と言う印象です。極めて薄く上質な泥が砥面に浮かび、そのまま曇りの膜となって刀身に転写されていくようなイメージです。

研ぎ上がりの評価──“曇りの鏡面”とでも言うべき質感

刃先を写した画像を見ると、青巣板で残っていた微細なスクラッチが、猪尻山砥石によってやわらかく抑え込まれていることが分かります。刃金の中心部に向かって曇りの濃淡がグラデーションのように広がり、まさに天然砥石ならではの”静かな整い”が表現されています。この仕上がりは、人工砥石とはまた違った領域であり、特に白紙二号のような鋼材との相性が良いです。砥粒が鋼を削るのではなく”なでる”ように平面を揃えるこの性質は、刃物に命を宿す最終段階において、理想的な仕上げ砥石であると思います。

まず地金は鈍く光を湛え、まるで朝霧のかかった湖面のような曇り反射を示します。決して鏡面というわけではないです。だがそこにあるのは、天然砥石でしか得られない「静かな質感」。そして青巣板で残っていた微細な傷がほとんど見えなくなり、切先から峰側まで均質な曇りと線が整っている。小刃のあたりにはしっかりとエッジが立ち、スパッと紙が切れる気配を残したまま、美しく仕上がりました。この研ぎ肌の整い方は、自分がもっている砥石の中では、やや硬めの戸前に似ています。泥が暴れず、粒子が非常に細かく、表面を撫でて整える力に優れています。荒れた面を均し、刃線を真っ直ぐに導く──まさに「仕上げの理性」を持つ砥石と言えるでしょう。

猪尻山砥石の性格まとめ

- 粒度:超仕上げ相当(#10000~12000相当)

- 泥の出:非常に控えめ、超微細な仕上げ泥

- 研ぎ味:滑らかで柔らかい当たり、かつ面が崩れない

- 推奨鋼材:白一・白二・青紙系・SG2など中・高硬度刃物全般

- 仕上げ傾向:曇り〜半光沢/鏡面にはなりすぎない

地層分類の推定──戸前、それとも天井戸前?

外観と性能、皮の質感、砥泥の出方から総合的に見て、この砥石は本口成りの中でも「本戸前〜天井戸前」層に非常に近いと考えられます。巣板や合さ、蓮華に見られるような「泥の多さ」や「柔らかさ」はなく、むしろ仕上げ段階でピタリと止まるような粒度と硬さを感じる。さらに裏の皮は中山のトロ皮に酷似しており、本口成りの特徴を色濃く持っています。個人的には、戸前の中でも、特に「天井戸前色物」など、仕上げ特化型の中硬戸前に近い印象です。

まとめ──今こそ評価されるべき、幻の砥石

猪尻山──その名を聞いたことのある研ぎ手は少ないかもしれません。

だが、その実力は明らかです。粒子の細かさ、仕上がりの美しさ、研ぎの制御性、そして使いやすさ。そのすべてにおいて、これは一級品だと思います。再び採れることはない鉱山。情報すら残っていない産地。そんな“消えゆく記憶”のような存在だからこそ、私はこの砥石を研ぎ、記録し、伝えていきたいです。

研ぎ手が砥石に触れ、その歴史と品質に驚き、語り継いでいく。 それが、この静かなる猪尻山の名を、もう一度表舞台に引き上げる方法なのだと思っています。