1.車口砥石とは何か?その名前の由来

天然砥石の中でも“幻”と呼ばれる存在──それが「中山車口砥石(くるまぐちといし)」です。砥石ファンや職人たちの間では、“一度でいいから使ってみたい”“夢の一枚”と語られるこの石。なぜそこまで特別視されているのでしょうか?

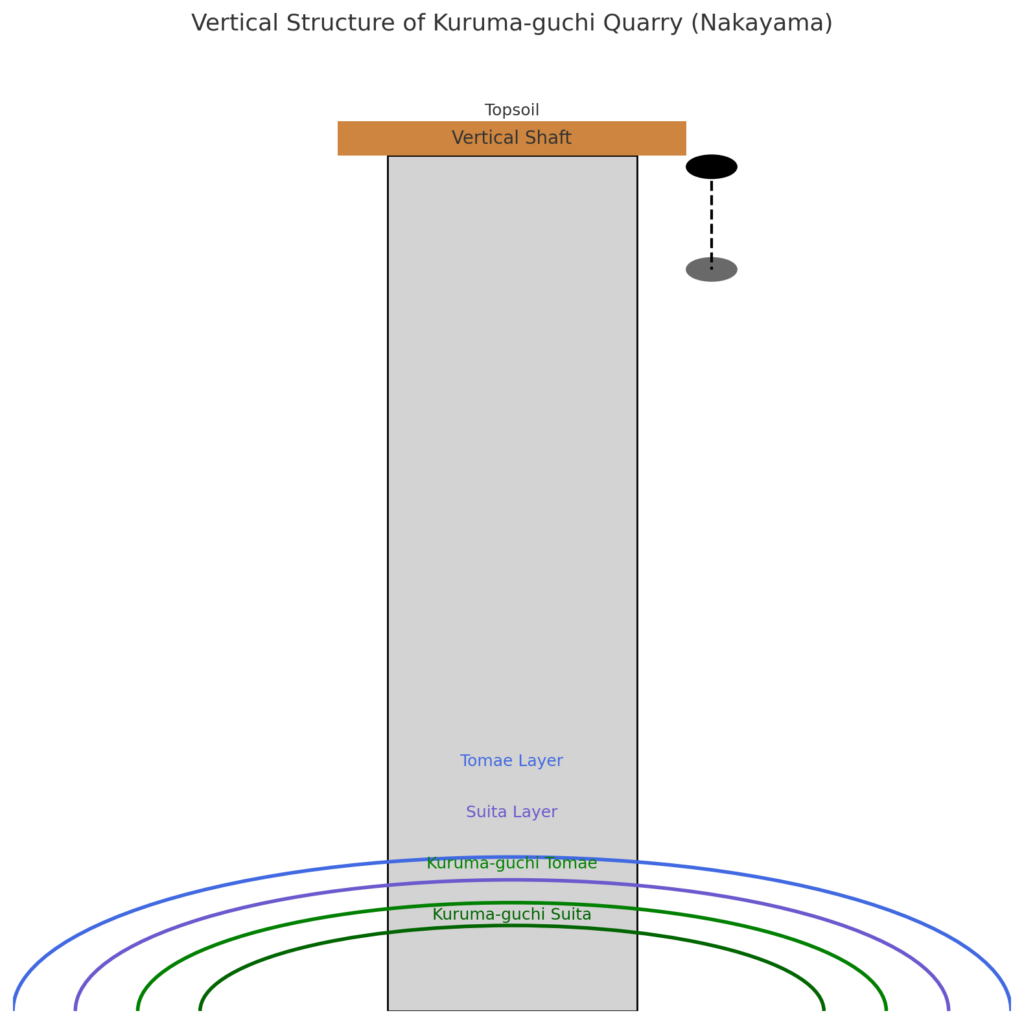

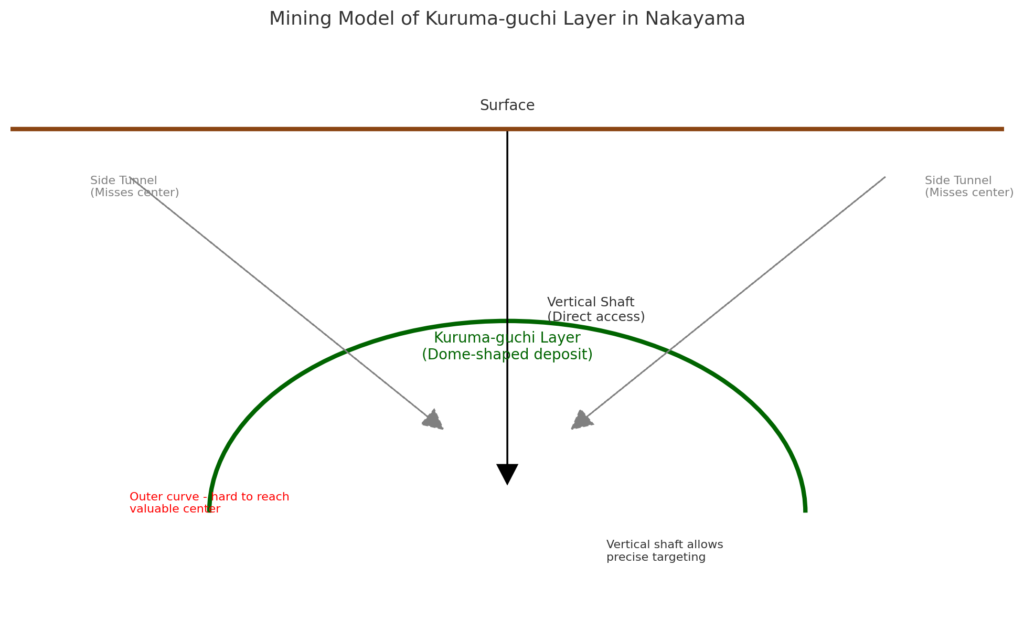

「車口(くるまぐち)」という名称は、諸説ありますが、1つは、車口の車が、滑車を意味しているところからきています。通常砥石山は、山に向かって横に掘っていくことが多くありますが、この層は独特で、縦に坑道を掘っていったため、滑車に貴重な砥石を入れて運んだところから、車口という名前がついた説、もう一つは、砥石層が扇状、あるいはドーム状に広がる地層構造に由来しています。まるで車輪の中心部から放射状に広がるような層構造──それが「車の口」のように見えたため、古来より「車口層」と呼ばれてきましたという説もあります。

この層は、中山砥石の中でも特に深く、狭く、限られた場所にしか存在しないことから、その採掘には特別な技術と運が必要だったのです。中山の一般的な砥石も全層にわたりきめ細かく、最終仕上げに適していますが、特に車口は、よりきめが細かい数もすくないことから人気があります。

2.採掘方法とドーム状の層構造

車口砥石が希少な理由のひとつは、その採掘の難しさにあります。

通常の中山砥石(巣板や戸前など)は、山腹から横に掘る「水平坑道」や「斜面露天掘り」で採れることが多かったのに対し、車口層は地中深く、ドーム状に沈み込んでいるため、縦に掘る井戸式の垂直坑道でしかアクセスできなかったのです。

採掘作業は、まるで井戸を掘るかのように、地表から10〜15メートル以上掘り下げ、その中心にある「理想的な研磨層」を狙います。作業員は、カゴや滑車を使って昇降しながら、手掘りで節理(自然な割れ目)を頼りに砥石を切り出していました。

この縦坑採掘は、

- 掘削が大変

- 掘っても採れるのはごくわずか

- 水の湧出や崩落のリスクも高い

といった理由から、極めて限定的な期間・職人・条件下でしか行われておらず、現在では完全に閉山しています。

図で見ると一目瞭然です:

- 横掘り→ドームの外縁部しか掘れない

- 縦掘り→ピンポイントで中心層にアクセス可能

だからこそ、「縦にしか採れない、極めて局所的な層」=車口という位置付けになるのです。

3.砥石としての性能と希少性

そんなに大変な思いをしてまで掘る価値があるのか?答えはもちろん「YES」です。

車口砥石には、以下のような特徴があります:

- 粒子:極微細(0.1ミクロン以下)

- 研ぎ感:滑らかでありながら刃にしっかりと噛む“絹滑り”

- 音:滑らせた時の静かな研ぎ音(高級な石特有)

- 鏡面性:超鏡面仕上げが可能(とくに剃刀・文化包丁向き)

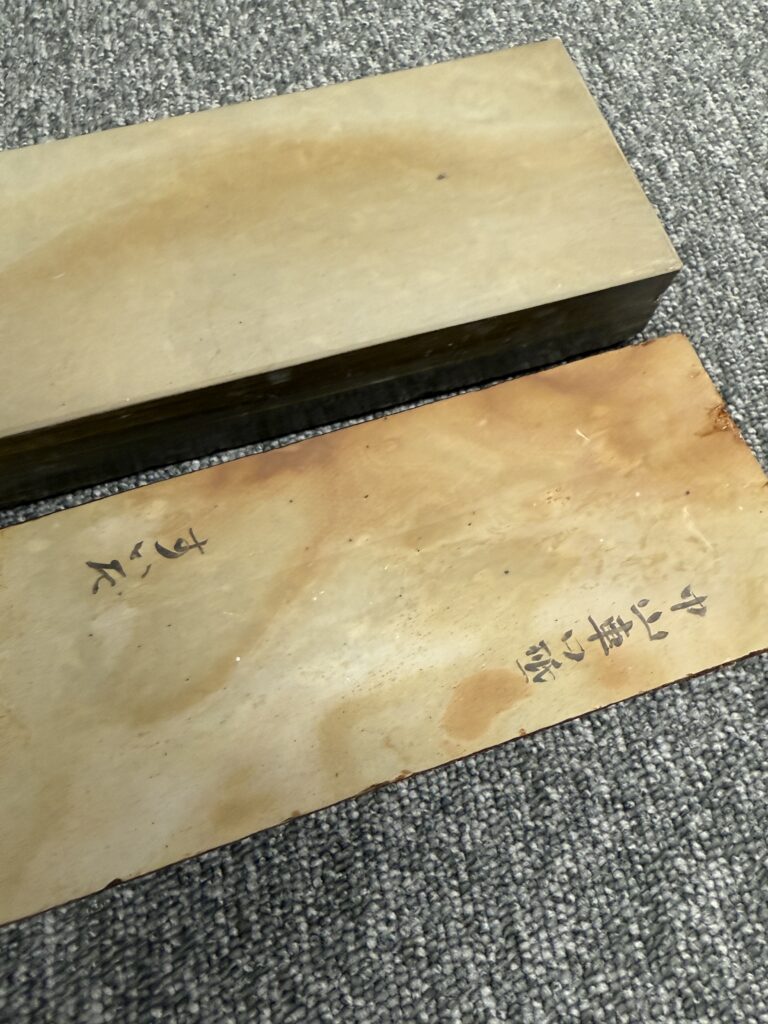

- 濡れ色:吸水時に濃い浅葱〜暗緑色へ変化する美しさ

さらに、車口砥石は「車口巣板」「車口戸前」などの種類に分かれ、それぞれ研ぎ味が異なります。巣板はやや柔らかく、仕上がりが艶やか。戸前はやや硬く、カチッとした刃先が立ちます。

こうした石が、年間数十枚も採れなかったと言われており、現在では未使用の一枚は「市場価格で数十万円以上」がつくことも。まさに“幻の砥石”といえる存在なのです。

4.市場流通と現代での価値

現在、車口砥石の新たな採掘は行われていません。そのため、流通しているものは以下のようなものに限られます:

- 昭和期に採掘・保管されていたデッドストック品

- かつての採掘業者・道具商が持っていた倉庫在庫

- 収集家が手放す中古品

こうした砥石は、

- 見た目(模様・濡れ色)

- 音(手に響く研ぎ音)

- 掘り出し時期や採掘者の情報

などが揃っていればいるほど高値がつきます。

オークションや専門店でも「車口」と名前がつくだけで注目度は段違い。実際には車口層でないものに「車口風」とラベルを付けて販売するケースもあるため、真贋を見極める“目”が求められるのも特徴です。

まとめ

- 車口砥石とは、中山に存在した“ドーム状の幻の層”から採れる極めて限定的な天然砥石

- 採掘には縦に10m以上掘る垂直坑が必要で、大変危険かつ困難だった

- 滑らかさ・鏡面性・粒子の均一性において、世界でも稀有な品質を誇る

- 現在では採掘されておらず、わずかなデッドストックや収集品が高額で取引されている

車口砥石は、地質学・工芸・文化すべての観点から見ても、奇跡的なバランスで生まれた“地中の芸術品”ともいえる存在です。その特別さは、研いでみれば一瞬で伝わります──それこそが、数十年にわたって語り継がれる理由なのです。