前回のブログでは京都近郊の地層の特殊性について書きました。ただし、京都近郊でもさらに細かく見ていくと地層の形態も大きくことなっていきます。包丁や鉋などを仕上げるうえで「天然砥石の個性」はとても重要です。

その中でもよく聞くのが「東もの」と「西もの」の違い。京都を中心に、古くから砥石愛好家や職人のあいだで使われてきたこの呼び分け、実は地層の違い=石そのものの違いに根ざしています。

このページでは、中山・大突・奥殿などを含むいわゆる“東もの”と、丸尾山・大平山・池ノ内などのいわゆる”西もの”を比較しながら、なぜその研ぎ味が変わるのか、どのように採石地の地質が異なるのかを、地質・粒度・吸水性などの観点から掘り下げていきます。

1.地質構造から見る「東もの」と「西もの」の違い

🔵 東もの(中山・奥殿・大突など)

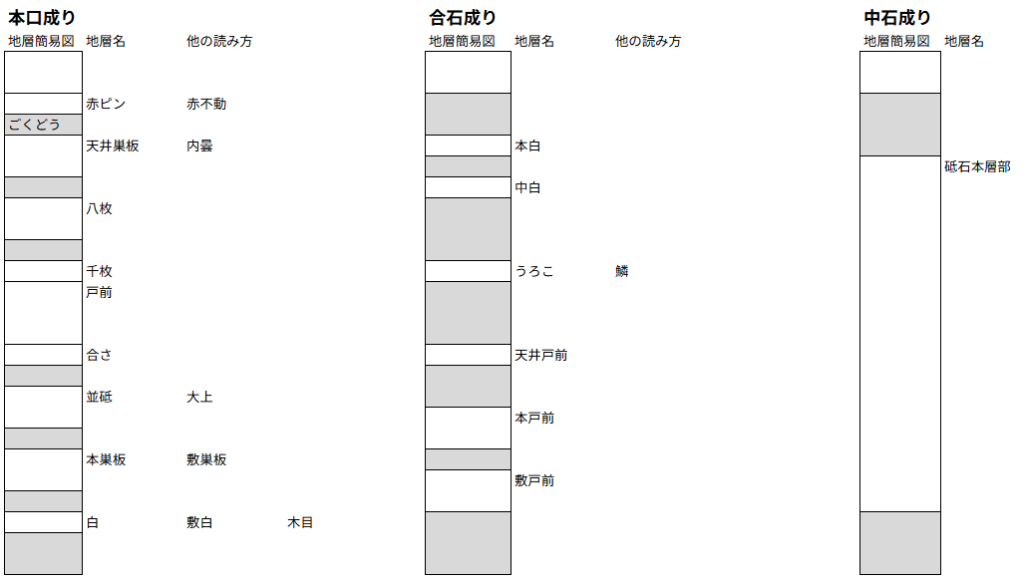

- 地質:本口成り(ほんくちなり)

- 岩石:粘板岩(slate)

- 起源:放散虫を含む深海の泥が変成してできた

- 層構造:戸前 → 巣板 → 車口と連なる、美しい層理

- 特徴:低〜中程度の変成を受け、再結晶化せず粒子が均一に残っている

東ものは、非常に均一で細かい放散虫由来の粒子が高密度に含まれており、それが極上の滑走感と、カミソリにも耐えるような微細な仕上げ面を生み出します。いわば「精密研磨の王道」です。

🔴 西もの(丸尾山・大平山・池ノ内など)

- 地質:合石成り(あいしなり)

- 岩石:頁岩・泥岩に近い未変成堆積岩

- 起源:より浅い海域や陸地周辺の泥・火山灰が堆積したもの

- 層構造:やや断続的で、石質に変化が多い

- 特徴:変成作用が少なく、自然風化や火山灰の影響を強く受けている

西ものは、砥石としては研磨力が強く、やや硬めでエッジが立ちやすい石が多くなります。ただしその分、「粒度のばらつき」や「砥ぎ感のばさつき」が出やすく、使い手の好みが分かれます。

2.粒度・硬度・研磨感の違い

| 項目 | 東もの | 西もの |

|---|---|---|

| 粒度(平均) | 0.1〜0.5ミクロン(極めて細かい) | 0.5〜1.5ミクロン(やや粗め) |

| 硬度 | 中〜硬 | 中硬〜硬口 |

| 吸水性 | 低〜中程度 | 中〜高 |

| 割れやすさ | 非常に割りやすい(劈開性◎) | 一枚板としては割れにくい |

| 向いている用途 | 鏡面仕上げ、カミソリ、彫刻刀 | 実用刃物、ステンレス包丁 |

| 見た目の表情 | 層の美しさ、浅葱・巣板など | 紫色系、蓮華、曇り模様など |

3.鋼材との相性と選び方のヒント

実際の研ぎでは「どの砥石がどんな鋼材に合うか?」が最大の関心事。

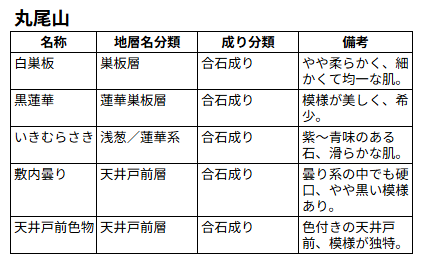

東もの、西もの問わず、各層ごとに数センチはなれるだけでも、砥石の性格は異なってきます。自分がもっている包丁の鋼材とどのように仕上げたいかにあわせて、「東西両方を持ち、用途で使い分ける」ことも楽しみの一つではないでしょうか。例えば、西ものひとつである丸尾山をとっても、東と西で比べたら、多少やわらかい印象がありますが、丸尾山での地層を縦にみると、それぞれ特徴のある砥石になります。自分の好みに合う砥石を見つけるのもまた砥石沼の楽しみの一つです。

*改めて地層の分類をまとめると以下のような感じです。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 本石成り(ほんいしなり) | 比較的古い地層に属し、層が厚く安定しており、品質のバラつきが少ない。中山や奥殿などが代表格。 |

| 合石成り(あわせいしなり) | 地層が新しく、さまざまな層の堆積により変化が大きい。天井戸前や敷戸前などが含まれる。 |

| 中石成り(なかいしなり) | 本石成りと合石成りの中間に位置する分類。 |

地質学的には、合石成りに近い層に位置していますが、実使用の安定性や品質もすぐれているので、使用感は、中山などの本石成りに近い部分もあります。丸尾山の砥石を多く採掘する砥取家さんのホームページでは、丸尾山を本石成りと表記しています。丸尾山のようにハイブリッドの存在もあるため、複雑な地層の分類を大まかに3つに分けることにあまり意味をなさないかと思います。この手の界隈にはまるで砥石警察のように、この地層分類で天井戸前という言い方はおかしいとか、いろいろ細かいことを言う方もいますが、砥石の性質は砥石に聞くしかないところもあり、あまり視野狭窄にならないよう自戒をこめて結びとします。No toishi, No life。皆様と天然砥石に素敵な関係が気づけますように。

まとめ

| 東ものの特徴 | 西ものの特徴 |

|---|---|

| 均一な粒子、なめらかな研ぎ感 | 粒度にばらつき、実用性重視 |

| 本口成りの粘板岩 | 合石成りの泥岩・頁岩 |

| 鏡面仕上げ・精密刃物向き | 実用刃・ステンレス向き |

| 層構造が明瞭で加工しやすい | 表情豊かで、色味や模様も楽しめる |

| 鋼とのなじみが良く、仕上げに最適 | 刃を立てる作業や、中仕上げに有効 |

東ものと西もの、どちらが上というわけではなく、それぞれに役割と魅力があります。

あなたが「仕上げに何を求めるか?」──それによって選ぶ砥石は変わります。地層が違えば、研ぎ味も変わる。まさに自然が生み出した“使い分けの美学”といえるでしょう。